2011년 유치 경쟁땐 글로벌 인력 키우겠다더니 학교설립기업 프로젝트 치중

교수에 "연봉 2배 벌어와라"

학교측 "폐원 아닌 통폐합"

■ 엔지니어링대학원 5년 정부보조 끝나자 전격 폐교 결정

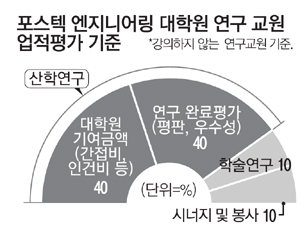

7일 매일경제가 단독 입수한 포스텍 엔지니어링대학원 연구교원 업적평가 기준에 따르면 업적평가에서 결정적인 비중을 차지하는 항목은 '대학원 기여금액'이다. 연구전담교원의 평가항목은 '산학연구'(80%)와 '학술연구'(10%), '시너지 및 봉사 점수'(10%)로 구성되는데 산학연구의 50%가 '대학원 기여금액 평가', 나머지 50%가 위탁기관평가다. 위탁기관평가가 계량화하기 어려운 평판에 따라 좌우된다는 점을 감안하면 대학원 기여금액이 재임용 심사 통과의 결정적인 잣대가 되는 셈이다.

특히 기여금액 평가 방법의 경우 "기본 요건의 만점(최고 56점)을 받기 위해서는 연봉의 두 배에 해당하는 간접비를 확보해야 한다(인건비 포함)"고 명시했다. 간접비는 연구에 직접 필요한 비용과는 별도로 연구를 발주한 기업 등이 대학에 지급하는 금액을 말한다. 간접비는 연구·학술시설 확충 같은 용도와 무관하게 대학이 재량껏 쓸 수 있는 일종의 '쌈짓돈'이다.

2012년 2월 정부 지원을 받아 문을 연 엔지니어링대학원은 이 같은 업적평가 기준을 토대로 비전임교수를 1년 단위 계약직 형태로 고용한 뒤 '간접비 수주실적' 같은 재정기여도를 따져 교원 재계약 여부를 결정해온 것으로 밝혀졌다.

이 대학원은 간접비 실적을 채우지 못해 재임용 심사에서 탈락한 연구교원들에게 "두 달 안에 본인 인건비를 확보하는 연구과제를 수주할 경우 재임용 추천 여부를 재심의하겠다"며 이른바 '패자부활전' 기회를 주기도 했다. 연구교원 운용 목적이 연구보다 쌈짓돈 확보에 있다는 점을 노골적으로 드러낸 것이다. 업적평가 기준은 재임용뿐 아니라 연봉 책정에도 활용됐다.

교원 재임용 심사를 위한 대학의 연구비 수주 실적 평가는 다른 대학에서도 벌어지고 있다. 하지만 인건비가 포함된 정부 지원금까지 받아 설립한 전문대학원에서 재임용을 빌미로 연구진에게 간접비 수주를 압박하는 것은 드물어 "도를 넘은 처사"라는 지적이 나온다.

이 대학원은 시스템·프로젝트·화공·발전·철강·해양 등 엔지니어링 분야 전반 연구개발(R&D) 진흥을 위해 설립됐지만 연구가 포스텍의 실질적 물주인 포스코 과제로 쏠리고 있는 점도 문제다. 간접비를 높게 책정해주는 포스코 과제를 수행해야 간접비 수주 실적이 높아지기 때문이다.

교원평가기준에는 포스코 과제와 그 외 과제(정부·산업체·컨설팅) 간 대학원 간접비 비율 차가 크다"는 내용이 적시돼 있다. 포스텍 측 관계자는 "단과대학이나 대학원별로 인사 기준이 달라 해당 대학원의 정확한 규정을 확인하고 있다"고 말했다.

더 큰 문제는 포스텍이 정부 지원이 끝나자 최근 엔지니어링대학원 문을 닫기로 결정한 점이다. 2011년 연세대, 고려대, KAIST 등과 함께 정부 지원금을 받는 엔지니어링전문대학원 유치 경쟁을 벌이면서 "정부 지원 종료 후에도 포스코가 지원·육성하겠다"고 밝힌 것으로 알려졌지만 약속이 지켜지지 않은 셈이다.

앞서 이 대학은 2007년 정부 지원을 받아 '풍력특성화대학원'을 설립했으나 지원이 종료되자 대학원 문을 닫은 바 있다.

정부 지원금으로 계약직 연구인력을 채용한 뒤 편법으로 인력을 운영하는 일은 반복되고 있다.

국책 연구기관인 KAIST는 '임금 재원이 출연금이나 사업비'라는 점을 내세워 2년간 근무한 연구인력과 지원인력을 퇴직시킨 후 재입사시키거나 파견직 근로자를 기간제로 재고용해 지난해 국정감사에서 도마에 오른 바 있다.

[임형준 기자]

'▒ 뉴스◈ > ◐사회' 카테고리의 다른 글

| 이혼 안 하고 두 집 살림.."동거녀는 유족연금 권리 없다" (0) | 2018.01.07 |

|---|---|

| 사촌이 땅을 사도 배가 아프다더니..가상화폐 대박에 우울한 2030 (0) | 2018.01.07 |

| '익산역서 10분 거리' 전북혁신역 신설 논란 (0) | 2018.01.04 |

| "화해치유재단 김태현, 병원 몰려와 일본이 준 돈 받으라" (0) | 2017.01.13 |

| 바늘구멍 뚫기 '9급 공시'..응시생만 21만 명 (0) | 2016.06.19 |